EUROPE

A 15, BIENTOT

25, DEMAIN 30 ...

DANS

QUELLE(S) LANGUE(S) PARLERONS-NOUS ENSEMBLE ?

Chaque année, l'Union fête sa diversité linguistique mais en même temps, en coulisses, se livre une vraie bataille à propos du choix des langues dans les institutions européennes. La coexistence d'une vingtaine de langues, sans parler de quelque soixante parlers non officiels menacés de disparition, rendra des choix inévitables. Souvent la question est posée de manière prosaïque : l'anglais a-t-il déjà gagné ?

La question linguistique est une bombe qui finira par exploser.

En théorie cependant, les choses sont simples : l'Union accorde ipso

facto le statut de langue officielle à chacun des idiomes reconnus comme

tels dans ses États membres.

Leur égalité est consacrée et garantie par un arsenal juridique qui semble

cadenasser les positions. Il en est certes comme cela actuellement; ainsi,

par exemple, la Commission et le Conseil économique ont un staff de six

cents interprètes qui chaque jour assurent cent dix combinaisons linguistiques

différentes.

Officieusement, dès le début de l'unification, l'usage du français s'était imposé lors des réunions de travail ou même dans les réunions informelles. C'était vrai quand il n'y avait que les fondateurs : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Rapidement, avec les premiers élargissements, l'anglais a supplanté le français. Toutefois, la fiction de l'égalité entre les onze langues a valeur de symbole et chacun s'en est contenté jusqu'à ce jour.

L'élargissement à l'Est aura pour conséquence qu'on passera de onze à vingt

ou vingt et une langues, ce qui transformera les institutions en tour de

Babel. Aux cent dix combinaisons linguistiques évoquées plus haut viendront

s'en ajouter... trois cent dix ! Si on trouve les interprètes compétents

! Il est plus que malaisé de trouver un spécialiste de la filière maltais-finnois.

Outre les problèmes techniques et concrets que cela pose, c'est le coût

financier qui va obliger à aborder le problème en face : les services d'interprétariat

et de traduction pourraient représenter jusqu'à 40 % du budget de fonctionnement

de l'Union ! Devant l'énormité de la machine à traduire, l'anglais s'imposera

naturellement comme langue pivot dans la plupart des assemblées. Ne pas

affronter le problème de la langue européenne reviendrait à asseoir définitivement

sa suprématie. Déjà les annonces de recrutement pour les institutions de

l'UE spécifient souvent,

en dépit de toute légalité, que les candidats doivent maîtriser la langue

anglaise. Quant aux documents produits par les services du Conseil ou de

la Commission, ils sont à presque 60 %

rédigés en anglais.

Lors de l'introduction du dernier projet que nous avons mis au point, les

documents n'étaient disponibles qu'en anglais sur quelque support que ce

soit. Un parlementaire belge m'affirmait récemment que des projets de la

Commission leur étaient communiqués en anglais uniquement et que la traduction

suivait plusieurs semaines plus tard; il faut bien respecter une apparence

de légalité; il arrive même que la traduction arrive alors que les dossiers

sont clos ! Ainsi, dans les faits, la langue de l'administration belge,

française ou allemande, pour tout ce qui a trait à l'Europe, est bel et

bien l'anglais.

Si un vaste débat n'est pas ouvert, le fait accompli s'imposera. La discussion

sera chaude si la question est abordée à bras-le-corps.

Évidemment, les linguistes proposent des solutions différentes.

Louis-Jean Calvet,

expert internationalement reconnu en politique linguistique, propose un

choix réduit de langues de travail afin de permettre de diminuer le nombre

de combinaisons.

Mais, « une telle mesure a toutes les chances d'être vécue comme un Yalta

linguistique. Car lesquelles choisir ? Les plus parlées en Europe ? L'allemand

est la langue d'un quart des Européens... Les plus parlées dans le monde

? Il faudra alors nous plonger dans une méthode d'espagnol. »

Il ne faut pas oublier les autres pays ; l'Italie et la Grèce ne renonceront

pas facilement à un droit qui leur a été consenti par l'Union : l'égalité

avec les langues dominantes. C'est une question d'autant plus délicate qu'une

langue est plus qu'une langue. C'est une part importante de notre identité.

C'est le point de vue défendu par Tzvetan Todoro. « Être obligé de parler

une autre langue peut être vécu comme une dépossession. » On sait aussi

combien les symboles, songez au problème du foulard, peuvent être d'une

lourde charge émotionnelle. Il sera plus difficile à beaucoup d'abandonner

leur langue que de sacrifier leur monnaie sur l'autel de l'unité européenne.

Il est significatif de constater que la Convention présidée par V. Giscard d'Estaing a éludé la question. Si rien n'est

fait, le monolinguisme s'imposera au grand soulagement d'une administration

dont le travail serait très allégé. Les tracas quotidiens peuvent peser

lourd dans la volonté d'imposer l'anglais, discrètement et même quasi clandestinement:

que de réunions commencent en retard, donc se terminent tard et dans la

confusion parce qu'on ne dispose pas de suffisamment d'interprètes ou qu'ils

n'ont pas été convoqués à temps.

Alors, efficacité ou égalité ? Évidemment, il reste la possibilité de choisir

l'espéranto, par exemple. Soyons réalistes : on choisira une langue parlée.

Or, la plus répandue est l'anglais : elle est connue de 47 % des citoyens

européens. Plus de 90 % des jeunes du secondaire l'apprennent. Le processus

de Bologne, à propos de l'enseignement supérieur et universitaire, va dans

le même sens. Ainsi, les facultés agronomiques de la Belgique francophone

vont passer à 25 % de cours en anglais afin d'attirer des étudiants étrangers

de pays autres que les pays francophones.

Pour un militant de la cause du français comme L’avenir de Buffon, choisir

l'anglais c'est livrer l'Europe à l'américanisation. Il est vrai que les

négociations avec les dix pays qui adhèrent cette année ont été menées exclusivement

en anglais. Les adversaires avancent aussi comme argument que l'anglais

« de Bruxelles » est un sabir, pire un charabia effrayant. Ne disait-on

pas cela du latin vulgaire ou de cuisine parlé par les soldats « romains

», les marchands, les moines mais qui a donné à notre continent les langues

romanes dont nous sommes si fiers aujourd'hui.

Pour Todorov, déjà cité, au contraire : « croire que la langue nous impose

une manière de concevoir le monde est faux. Ca me fait penser à Gobineau,

pour qui le sang expliquait notre façon de penser. Évidemment, l'anglais

que j'appelle « international » n'est pas la langue de Joyce, de Faulkner

ou de James ; néanmoins, son existence est une bénédiction car elle permet

le premier contact. Or, c'est le premier contact qui donne l'envie de l'approfondissement.

Regardez les jeunes de 20 ans, quand ils se rencontrent, ils parlent cet

anglais international ; rien ne les empêche ensuite de s'intéresser à l'autre

et d'apprendre sa langue. Le choix de l'anglais comme langue commune n'est

pas un vœu, c'est d'abord un état de fait. Faire de l'anglais notre langue

véhiculaire, ce n'est pas subir son hégémonie, c'est au contraire la réduire

à nous servir! »

Entre les points de vue de Calvet et de Todorov, c'est l'usage de la langue

qui est en question autant que son choix. Si demain, outre notre langue

maternelle bien sûr, nous parlons aussi l'anglais international, allons-nous

affaiblir l'identité de l'Europe ou affirmer au contraire son unité ? Le

point de vue de Todorov semble assez partagé dans la plupart des pays de

l'Union. Calvet pose la question autrement, sans s'en tenir à la vision

européenne. Il se demande, en conclusion, si tous comptes faits, nous pouvons

influer sur le sort des langues.

La question posée au début de l'article préoccupe les intellectuels de langue

française. Je crains que les acteurs des institutions européennes autres

que francophones se soient déjà fait une religion. Ainsi, les Allemands

ne se posent guère la question. Leur langue, bien que de grande culture,

n'a jamais été dominante. Il est vrai qu'après la guerre, la langue des

vaincus avait peu de chances de s'imposer. C'est donc le français qui a

dominé.

Puis après l'adhésion de la Grande Bretagne, l'anglais s'est progressivement

imposé. Il est vrai que le tourisme, l'économie, l'informatique l'ont aidé

à se propager partout. Aux yeux des parlementaires européens allemands ou

hollandais, par exemple, l'efficacité est primordiale. Pour eux, le débat

sur ce sujet est une question bien française.

Jacques

Dandois

Président

1. Calvet (Louis-Jean),

Le marché aux langues (Ed. Plon,

2002), un essai original de politologie linguistique. Chez le même éditeur,

Les politiques linguistiques (1999)

et Pour une écologie des langues

du monde (1999), pour tous ceux qui s'intéressent aux effets linguistiques

de la mondialisation.

2. Todorov (Tzvetan),

Le nouveau désordre mondial, réflexions

d'un européen (Ed. Robert

Laffont, 2003), un regard de philosophe

qui croit que l'identité peut s'affirmer autrement que par la langue.

Télérama a publié un article en septembre qui a aussi

alimenté ma réflexion.

Avec l'élargissement

de l'Union européenne (25 États membres, 188 régions, 450 millions de citoyens,

20 langues officielles), nombreux sont les éditorialistes qui se posent

la question: que voulons-nous faire de l'Europe ?

L'éditorial proposé ci-dessous

est extrait de la revue Croire aujourd'hui, n°175 d'avril 2004 des éditions

Bayard.

L'Europe a su développer

un humanisme dont nombre de composantes sont devenues universelles. Réunie

administrativement et économiquement, saura-t-elle

trouver de nouveaux horizons, donner un sens humain à son ambition

?

Aider l’Europe

à

retrouver du souffle

N'est-il pas venu le temps pour nous, Européens, de nous arrêter pour réfléchir ?

Nous voici dans une

situation paradoxale. Avec l'entrée de dix nouveaux pays, l'Union européenne

est en train de vivre une étape majeure de son histoire. L’Europe

s’unifie, et c'est heureux. Après des tensions liées pour une large

part au conflit en Irak, tout indique que les partenaires européens vont

même parvenir à un compromis sur le texte d'une Constitution. Pourtant,

il faut bien reconnaître que cela nous laisse un peu indifférents,

comme si l'édifice européen qui laborieusement s'élabore, avait depuis plusieurs

années déjà, cessé de nous mobiliser.

En fait, les prochaines échéances élections au Parlement, adoption de la Constitution, négociations pour de nouvelles adhésions poussent à nous interroger: quelle Europe voulons-nous ? S'agit-il simplement de s'assurer que les critères d'adhésion sont remplis comme on coche des cases ? Si l'Europe qui s'élabore nous déçoit parfois, c'est qu'elle ne répond pas assez à nos attentes. Nous sommes en quête d'un projet humain qui aille au-delà de l'économie et de l'harmonisation administrative.

Le temps n'est-il pas venu pour nous, Européens, de nous arrêter pour réfléchir ? Pour nous dire qui nous sommes et ce que nous voulons vivre ensemble ? (1) Et cesser de courir vers de nouvelles étapes. A peine accueillons-nous les dix nouveaux venus qu'on semble se précipiter pour régler la question turque, au risque de nous trouver prisonniers de promesses politiques et de calendriers mal évalués. Les enjeux politiques majeurs auxquels l'Europe de demain est confrontée nécessitent d'associer les opinions publiques et les représentants nationaux à toute réflexion sur l'avenir. La Convention qui a réfléchi sur l'avenir de l'Europe a tenté cela, mais il reste encore beaucoup à faire pour que la majorité des Européens se sente partie prenante des directions prises.

Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe. Mais pas n'importe laquelle. Chrétiens, nous ne pouvons rester extérieurs à un tel débat qui touche la vie de millions de gens. Dans les années 50, la contribution des Schuman, Gasperi, Adenhauer, Spaak... a été déterminante dans les premiers pas de la communauté européenne. Aujourd'hui nous pouvons, chacun à notre place, aider l'Europe à retrouver du souffle.

14 avril 2004

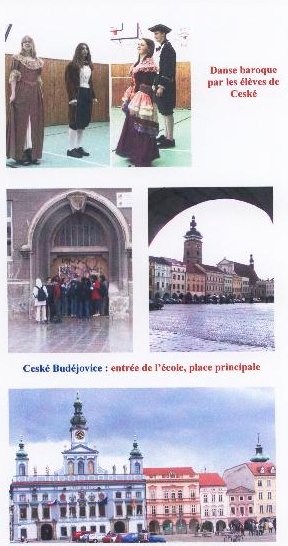

Photo du groupe des jeunes présents

au colloque de Ceské (République tchèque)

mai 2004